Что означает цвет огня

Что такое огонь?

Вы сидите около костра, чувствуете его тепло, ощущаете запах древесного дыма, слышите лёгкое потрескивание. Кажется, на это пламя можно смотреть вечно. На то, как мерцают его угли и взлетают в небо яркие искры. Но задумываетесь ли вы, на что вы смотрите, что вас греет?

Что такое огонь, для детей объяснение

Огонь — это не твёрдое вещество. Это понятно даже ребёнку. Но он и не жидкий. Он стремится вверх и кажется, что больше похож на газ — разве что его можно увидеть. Но с точки зрения науки он отличается от газа, потому что тот может пребывать в своём состоянии бесконечно, а огонь рано или поздно тухнет.

Существует заблуждение, что это плазма — четвёртое состояние вещества, в котором атомы лишаются своих электронов. Она тоже, как и огонь, не имеет стабильного состояния на нашей планете. Плазма образуется только тогда, когда газ подвергается воздействию электрического поля или нагревается до температуры в тысячи и десятки тысяч градусов. Но такое топливо, как дерево и бумага, горят при температуре всего в несколько сот градусов — гораздо ниже этого порога.

Что есть огонь на самом деле?

Итак, огонь — это не твёрдое вещество, не жидкость, не газ и не плазма. Что нам вообще остаётся? Наверное, вовсе не считать огонь материей. Это наше чувственное восприятие химической реакции, которая называется горением. В каком-то смысле огонь похож на листья, меняющие цвет по осени, на запах созревающих фруктов, на мерцающий огонёк светлячка. Всё это сенсорные ощущения, говорящие нам о том, что происходит какая-то химическая реакция. Огонь отличается только тем, что задействует одновременно множество наших чувств, создавая такую гамму ощущений, которую мы ожидаем увидеть только от чего-то живого и материального.

Определение «что такое огонь» Википедия дает такое:

В физике (да и в химии тоже) горение (огонь) создаёт эту иллюзию с помощью топлива, тепла и кислорода. Когда дерево внутри костра разогревается то температуры возгорания, стенки составляющих его клеток распадаются, выпуская в воздух сахара и другие молекулы. Они, в свою очередь, вступают в реакцию с находящимся в воздухе кислородом, создавая воду и углекислый газ. В то же время, та вода, что находится в дереве, испаряясь, расширяется — она разрывает органику вокруг себя, создавая тот характерный треск в костре, камине или печи, который мы так любим.

Когда огонь набирает жар, водяные пары и углекислый газ, генерирующиеся в процессе горения, рассеиваются. Теряя плотность, они столбом поднимаются вверх. И расширение, и рассеивание, и воспарение газов — всё это вызывается силой тяжести, которая, вдобавок ко всему, придаёт огню характерную коническую форму. Без гравитации молекулы не разделяются по плотности, и огонь имеет совершенно другую форму.

Какой цвет огня самый горячий

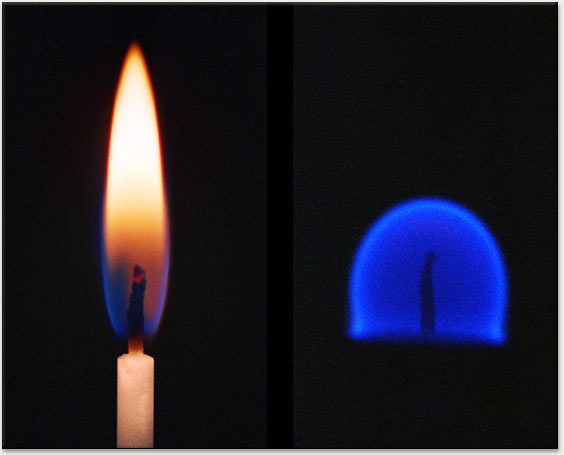

Видим мы всё это благодаря тому, что в процессе горения генерируется световое излучение. Молекулы испускают его, когда нагреваются, и цвет его зависит от температуры элементарных частиц. Самый горячий огонь — белый или голубой. Тип молекул внутри костра также может влиять на цвет. Например, все не вступившие в реакцию атомы углерода образуют небольшие частички сажи, которые, взлетая вверх, испускают жёлто-оранжевый свет. Тот самый, что ассоциируется с костром в первую очередь. Такие вещества, как медь, хлорид кальция и хлорид калия тоже могут добавить свои характерные оттенки в гамму. Костёр — это не только свет, но и тепло. Оно поддерживает огонь, разогревая топливо до или выше температуры возгорания.

В конечном итоге, однако, любой костёр, даже самый большой и жаркий, затухает. Огонь, испустив прощальный дымок, прячется и исчезает. Как будто его и не было никогда. Что ж, такова судьба у всего, что есть в этой Вселенной…

Что такое огонь, и почему он жжёт

Недавно я разжигал на пляже огонь и понял, что я ничего не знаю про огонь и про то, как он работает. К примеру – что определяет его цвет? Поэтому я изучил этот вопрос, и вот что я узнал.

Огонь

Огонь – устойчивая цепная реакция, включающая горение, которое представляет собой экзотермическую реакцию, в которой окислитель, обычно кислород, окисляет горючее, обычно углерод, в результате чего возникают продукты сгорания, такие как диоксид углерода, вода, тепло и свет. Типичный пример – горение метана:

Тепло, возникающее при горении, может использоваться для питания самого горения, и в случае, когда этого достаточно и дополнительной энергии для поддержания горения не требуется, возникает огонь. Чтобы остановить огонь, можно удалить горючее (отключить горелку на плите), окислитель (накрыть огонь специальным материалом), тепло (сбрызнуть огонь водой) или саму реакцию.

Горение, в некотором смысле, противоположно фотосинтезу, эндотермической реакции, в которую вступают свет, вода и диоксид углерода, в результате чего возникает углерод.

Есть искушение предположить, что при сжигании дерева используются углерод, находящийся в целлюлозе. Однако, судя по всему, происходит нечто более сложное. Если подвергнуть дерево воздействию тепла, оно подвергается пиролизу (в отличие от горения, не требующему кислорода), преобразующий её в более горючие вещества, такие, как газы, и именно эти вещества загораются при пожарах.

Если дерево горит достаточно долго, пламя исчезнет, но тление продолжится, и в частности дерево продолжит светиться. Тление – это неполное горение, в результате которого, в отличие от полного горения, возникает монооксид углерода.

Пламя

Пламя – видимая часть огня. С горением возникает сажа (часть которой является продуктом неполного горения, а часть – пиролиза), которая разогревается и производит тепловое излучение. Это один из механизмов, придающих огню цвет. Также при помощи этого механизма огонь разогревает своё окружение.

Тепловое излучение производится из-за движения заряженных частиц: всё вещество положительной температуры состоит из движущихся заряженных частиц, поэтому оно излучает тепло. Более распространённый, но менее точный термин – излучение абсолютно чёрного тела. Это описание относится к объекту, поглощающему всё входящее излучение. Тепловое излучение часто аппроксимируют излучением АЧТ, возможно, помноженным на константу, поскольку у него есть полезное свойство – оно зависит только от температуры. Излучение АЧТ происходит по всем частотам, и при повышении температуры повышается излучение на высоких частотах. Пиковая частота пропорциональна температуре по закону смещения Вина.

Повседневные объекты постоянно излучают тепло, большая часть которого находится в инфракрасном диапазоне. Его длина волны больше, чем у видимого света, поэтому без специальных камер его не увидеть. Огонь достаточно ярок для того, чтобы выдавать видимый свет, хотя и инфракрасного излучения у него хватает.

Другой механизм возникновения цвета у огня – спектр излучения сжигаемого объекта. В отличие от излучения АЧТ, спектр излучения имеет дискретные частоты. Это происходит благодаря тому, что электроны порождают фотоны на определённых частотах, переходя из высокоэнергетического в низкоэнергетическое состояние. Эти частоты можно использовать для определения присутствующих в пробе элементов. Схожая идея (использующая спектр поглощения) используется для определения состава звёзд. Спектр излучения также отвечает за цвет фейерверков и цветного огня.

Форма пламени на Земле зависит от гравитации. Когда огонь разогревает окружающий воздух, происходит конвекция: горячий воздух, содержащий, помимо прочего, горячую золу, поднимается, а холодный (содержащий кислород), опускается, поддерживая огонь и придавая пламени его форму. При низкой гравитации, к примеру, на космической станции, этого не происходит. Огонь питается диффузией кислорода, поэтому горит медленнее и в виде сферы (поскольку горение происходит только там, где огонь соприкасается с содержащим кислород воздухом. Внутри сферы кислорода не остаётся).

Излучение абсолютно чёрного тела

Излучение АЧТ описывает формула Планка, относящаяся к квантовой механике. Исторически она была одной из первых применений квантовой механики. Её можно вывести из квантовой статистической механики следующем образом.

Мы подсчитываем распределение частот в фотонном газе при температуре T. То, что оно совпадает с распределением частот фотонов, испускаемых абсолютно чёрным телом той же температуры, следует из закона излучения Кирхгофа. Идея в том, что АЧТ можно привести в температурное равновесие с фотонным газом (поскольку у них одинаковая температура). Фотонный газ поглощается ЧТ, также испускающим фотоны, так что для равновесия необходимо, чтобы для каждой частоты, на которой ЧТ испускает излучение, оно и поглощало бы его с той же скоростью, что определяется распределением частот в газе.

В статистической механике вероятность нахождения системы в микросостоянии s, если оно находится в тепловом равновесии при температуре T, пропорциональна

где Es — энергия состояния s, а β = 1 / kBT, или термодинамическая бета (Т – температура, kB — постоянная Больцмана). Это распределение Больцмана. Одно из объяснений этого дано в блогпосте Теренса Тао. Это значит, что вероятность равна

где Z(β) – нормализующая константа

называющаяся статистической суммой. Отметим, что вероятности не меняются, если Es изменить на ± константу (что в результате умножает статистическую сумму на константу). Отличаются только энергии разных состояний.

Стандартное наблюдение указывает, что статистическая сумма с точностью до постоянного множителя содержит ту же информацию, что и распределение Больцмана, поэтому всё, что можно посчитать на основе распределения Больцмана, можно посчитать и из статистической суммы. К примеру, моменты случайной величины для энергии описываются

k > = (1/Z) * ∑s E k s * e — β Es = ( (-1) k / Z ) * ∂ k / ∂ β k * Z

и, вплоть до решения задачи моментов, это описывает распределение Больцмана. В частности, средняя энергия будет равна

Распределение Больцмана можно использовать как определение температуры. Оно говорит, что в некотором смысле, β – более фундаментальная величина, так как она может быть нулевой (что означает равную вероятность всех микросостояний; это соответствует «бесконечной температуре») или отрицательной (в этом случае более вероятны микросостояния с высокими энергиями; это соответствует «отрицательной абсолютной температуре»).

Для описания состояния фотонного газа нужно знать что-то по поводу квантового поведения фотонов. При стандартном квантовании электромагнитного поля поле можно рассматривать как набор квантовых гармонических осцилляций, каждая из которых осциллирует с разными угловыми частотами ω. Энергии собственных состояний гармонического осциллятора обозначаются неотрицательным целым n ∈ ℤ ≥ 0, которое можно интерпретировать, как количество фотонов частоты ω. Энергии собственных состояний (с точностью до константы):

где ℏ — это редуцированная постоянная Планка. То, что нам нужно отслеживать только количество фотонов, следует из того, что фотоны относятся к бозонам. Соответственно, для постоянной ω нормализующая константа будет

Отступление: неправильный классический ответ

Предположение что n, или, эквивалентно, энергия En = n ℏ ω, должно быть целым, известно, как гипотеза Планка, и исторически это, возможно, было первым квантованием (в применении к квантовой механике) в физике. Без этого предположения, с использованием классических гармонических осцилляторов, сумма выше превращается в интеграл (где n пропорционально квадрату амплитуды), и мы получаем «классическую» нормализующую константу:

Z кл ω (β) = ∫[0; ∞] e — n β ℏ ω dn = 1 / βℏω

Две этих нормализующих константы выдают очень разные предсказания, хотя квантовая приближается к классической, когда βℏω → 0. В частности, средняя энергия всех фотонов частоты ω, подсчитанная через квантовую нормализующую константу, получается

-βℏω ) = ℏω / ( e βℏω — 1 )

А средняя энергия, подсчитанная через классическую нормализующую константу, будет

кл ω = — d/dβ * log(1/βℏω) = 1/ β = kBT

Квантовый ответ приближается к классическому при ℏω → 0 (на малых частотах), а классический ответ соответствует теореме о равнораспределении в классической статистической механике, но совершенно расходится с опытами. Она предсказывает, что средняя энергия излучения АЧТ на частоте ω будет константой, независимой от ω, и поскольку излучение может происходить на частотах любой высоты, получается, что АЧТ излучает бесконечное количество энергии на любой частоте, что, конечно же, не так. Это и есть т.н. «ультрафиолетовая катастрофа».

В свою очередь, квантовая нормализующая константа предсказывает, что на низких частотах (относительно температуры) классический ответ приблизительно верен, но на высоких средняя энергия экспоненциально падает, при этом падение получается большим при меньших температурах. Это происходит потому, что на высоких частотах и низких температурах квантовый гармонический осциллятор большую часть времени проводит в основном состоянии, и не переходит так легко на следующий уровень, что вероятность чего экспоненциально ниже. Физики говорят, что большая часть этой степени свободы (свободы осциллятора колебаться на определённой частоте) «замораживается».

Плотность состояний и формула Планка

Теперь, зная, что происходит на определённой частоте ω, необходимо просуммировать по всем возможным частотам. Эта часть вычислений классическая и никаких квантовых поправок делать не надо.

Мы используем стандартное упрощение, что фотонный газ заключён в объём со стороной длиной в L с периодическими граничными условиями (то есть, реально это будет плоский тор T = ℝ 3 / L ℤ 3 ). Возможные частоты классифицируются по решениям уравнения электромагнитных волн для стоячих волн в объёме с указанными граничными условиями, которые, в свою очередь, соответствуют, с точностью до множителя, собственным значениям лапласиану Δ. Точнее, если Δ υ = λ υ, где υ(x) – гладкая функция T → ℝ, тогда соответствующее решение уравнения электромагнитной волны для стоячей волны будет

и поэтому, учитывая, что λ обычно отрицательная, и значит, √λ обычно мнимый, соответствующая частота будет равна

Такая частота встречается dim Vλ раз, где Vλ — λ-собственное значение лапласиана.

Упрощаем мы условия при помощи объёма с периодическими граничными условиями потому, что в этом случае очень просто записать все собственные функции лапласиана. Если использовать для простоты комплексные числа, то они определяются, как

Соответствующей частотой будет

и соответствующей энергией (одного фотона этой частоты)

Здесь мы аппроксимируем вероятностное распределение по возможным частотам ωk, которые, строго говоря, дискретны, непрерывным вероятностным распределением, и подсчитываем соответствующую плотность состояний g(ω). Идея в том, что g(ω) dω должна соответствовать количеству доступных состояний с частотами в диапазоне от ω до ω + dω. Затем мы проинтегрируем плотность состояний и получим окончательную нормализующую константу.

Почему эта аппроксимация разумна? Полную нормализующую константу можно описать следующим образом. Для каждого волнового числа k ∈ 2 π / L * ℤ 3 существует число nk ∈ ℤ≥0, описывающее количество фотонов с таким волновым числом. Общее количество фотонов n = ∑ nk конечно. Каждый фотон добавляет к энергии ℏ ωk = ℏ c |k|, из чего следует, что

по всем волновым числам k, следовательно, его логарифм записывается, как сумма

и эту сумму мы хотим аппроксимировать интегралом. Оказывается, что для разумных температур и больших объёмов подынтегральное выражение меняется очень медленно с изменением k, поэтому такая аппроксимация будет весьма близкой. Она перестаёт работать только при сверхнизких температурах, где возникает конденсат Бозе-Эйнштейна.

Остаётся вычислить объём региона фазового пространства для всех волновых векторов k с частотами ωk = c |k| в диапазоне от ω до ω + dω. Это сферическая оболочка толщиной dω/c и радиусом ω/c, поэтому её объём

Поэтому плотность состояний для фотона

g(ω) dω = V ω 2 / 2 π 2 c 3 dω

На самом деле эта формула в два раза занижена: мы забыли учесть поляризацию фотонов (или, что эквивалентно, спин фотона), которая удваивает количество состояний для данного волнового числа. Правильная плотность:

g(ω) dω = V ω 2 / π 2 c 3 dω

То, что плотность состояний линейна в объёме V работает не только в плоском торе. Это свойство собственных значений лапласиана по закону Вейла. Это значит, что логарифм нормализующей константы

log Z = V / π 2 c 3 ∫[0; ∞] ω 2 log 1 / ( 1 — e — βℏω ) dω

Производная по β даёт среднюю энергию фотонного газа

= — ∂/∂β log Z = V / π 2 c 3 ∫[0; ∞] ℏω 3 / ( e βℏω — 1 ) dω

Но для нас важно подынтегральное выражение, дающее «плотность энергий»

E(ω) dω = Vℏ / π 2 c 3 * ω 3 / ( e βℏω — 1 ) dω

описывающее количество энергии фотонного газа, происходящее от фотонов с частотами из диапазона от ω до ω + dω. В итоге получилась форма формулы Планка, хотя с ней нужно немного поиграть, чтобы превратить в формулу, относящуюся к АЧТ, а не к фотонным газам (нужно поделить на V, чтобы получить плотность в единице объёма, и проделать ещё кое-что, чтобы получить меру излучения).

У формулы Планка есть два ограничения. В случае, когда βℏω → 0, знаменатель стремится к βℏω, и мы получаем

E(ω) dω ≈ V / π 2 c 3 * ω 2 /β dω = V kB T ω 2 / π 2 c 3 dω

Это вариант закона Рэлея — Джинса, классического предсказания по излучению АЧТ. Он примерно выполняется на низких частотах, но на высоких расходится с реальностью.

E(ω) dω ≈ V ℏ / π 2 c 3 * ω 3 / e βℏω dω

Это вариант приближения Вина. Он примерно выполняется на высоких частотах.

Оба этих ограничения исторически возникли раньше самой формулы Планка.

Закон смещения Вина

Такого вида формулы Планка достаточно, чтобы узнать, на какой частоте энергия E(ω) максимальна при температуре T (и, следовательно, какого примерно цвета будет АЧТ при температуре Т). Мы берём производную по ω и находим, что необходимо решить следующее:

d/dω ω 3 / (e βℏω — 1) = 0

или, что то же самое (беря логарифмическую производную)

3/ω = βℏe βℏω / (e βℏω — 1)

Пусть ζ = βℏω, тогда перепишем уравнение

С такой формой уравнения легко показать существование уникального положительного решения ζ = 2,821…, поэтому, учитывая, что ζ = βℏω и максимальная частота

Это закон смещения Вина для частот. Перепишем с использованием длин волн l = 2πc/ ωmax

2πc/ ωmax = 2πcℏ / ζ kB T = b/T

что примерно равно 4,965. Это даёт нам максимальную длину волны

Это закон смещения Вина для длин волн.

У горящего дерева температура равна примерно 1000 К, и если мы подставим это значение, то получим длину волны

Для сравнения, длины волн видимого света находятся в диапазоне от 750 нм для красного до 380 нм для фиолетового. Оба подсчёта говорят о том, что большая часть излучения от дерева происходит в инфракрасном диапазоне, это излучение греет, но не светит.

А вот температура поверхности солнца составляет порядка 5800 К, и подставив её в уравнения, получим

что говорит о том, что Солнце излучает много света во всём видимом диапазоне (и потому кажется белым). В некотором смысле этот аргумент работает задом наперёд: возможно, видимый спектр в ходе эволюции стал таким, поскольку на определённых частотах Солнце излучает больше всего света.

А теперь более серьёзное вычисление. Температура ядерного взрыва достигает 10 7 К, что сравнимо с температурой внутри Солнца. Подставим эти данные и получим

Пламя и его классификация, зоны, температура и цвет

Температура открытого огня: температурный режим огня в зажигалке, влияющие факторы и классификация

Пламя — это явление, которое вызвано свечением газообразной раскалённой среды. В некоторых случаях оно содержит твёрдые диспергированные вещества и (или) плазму, в которых происходят превращения реагентов физико-химического характера. Именно они и приводят к саморазогреву, тепловыделению и свечению.

В газообразной среде пламени содержатся заряженные частицы — радикалы и ионы. Это объясняет существование электропроводности пламени и его взаимодействие с электромагнитными полями.

На таком принципе построены приборы, которые могут приглушить огонь, изменить его форму или оторвать его от горючих материалов при помощи электромагнитного излучения.

Свечение огня делится на два вида:

Почти каждое свечение видимо для человеческого глаза, но не каждое способно испускать нужное количество светового потока.

Свечение пламени обуславливается следующими факторами.

Наиболее общая причина свечения — это присутствие в пламени твёрдого вещества.

Многие газы горят слабо светящимся или несветящимся пламенем.

Пары летучих некоторых жидкостей горят едва светящимся пламенем (спирт и сероуглерод), а пламя ацетона и эфира становится немного коптящим из-за небольшого выделения углерода.

Температура пламени

Для разных горючих паров и газов температура пламени неодинакова. А ещё неодинакова температура разных частей пламени, а область полного сгорания имеет более высокие показатели температуры.

Некоторое количество горючего вещества при сжигании выделяет определённое количество теплоты. Если строение вещества известно, то можно рассчитать объём и состав полученных продуктов горения. А если знать удельную теплоту этих веществ, то можно рассчитать ту максимальную температуру, которую достигнет пламя.

Стоит помнить о том, что если вещество горит в воздухе, то на каждый объём вступающего в реакцию кислорода приходится четыре объёма инертного азота. А так как в пламени присутствует азот, он нагревается теплотой, которая выделяется при реакции. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что температура пламени будет состоять из температуры продуктов горения и азота.

Невозможно точно определить температуру, но можно это сделать приблизительно, так как удельная теплота изменяется с температурой.

Вот некоторые показатели по температуре открытого огня в разных материалах.

Пламя свечи

Пламя, которое каждый человек может наблюдать при горении свечи, спички или зажигалки, представляет из себя поток раскалённых газов, которые вытягиваются вертикально вверх, благодаря силе Архимеда.

Фитиль свечи вначале нагревается и начинает испаряться парафин. Для самой нижней части характерно небольшое свечение синего цвета — там мало кислорода и много топлива.

Именно из-за этого топливо не полностью сгорает и образуется оксид углерода, который при окислении на самом крае конуса пламени ему придаёт синий цвет.

За счёт диффузии в центр поступает немного больше кислорода. Там происходит последующее окисление топлива и температурный показатель растёт. Но для полного сгорания топлива этого недостаточно. Внизу и в центре содержатся частицы угля и несгоревшие капельки. Они светятся из-за сильного нагревания.

А вот испарившееся топливо, а также продукты сгорания, вода и углекислый газ практически не светятся. В самом верху наибольшая концентрация кислорода. Там не догоревшие частицы, которые в центре светились, догорают.

Именно по этой причине эта зона практически не светится, хотя там наиболее высокий температурный показатель.

Классификация пламени

Классифицируют свечение огня следующим образом.

В диффузном ламинарном пламени выделяют три оболочки (зоны). Внутри конуса пламени существует:

Температурный параметр пламени зависит от интенсивности подвода окислителя и природы горючего вещества. Пламя распространяется по предварительно перемешанной среде. Происходит распространение по нормали от каждой точки фронта к поверхности пламени.

По реально существующим смесям газовоздушным распространение всегда осложнено возмущающими внешними воздействиями, которые обусловлены трением, конвективными потоками, силами тяжести и прочими факторами.

Именно из-за этого реальная скорость распространения от нормальной всегда отличается. В зависимости от того, какой характер носит скорость распространения, различают такие диапазоны:

Пламя окислительное

Оно располагается в самой верхней части огня, которая имеет наибольший температурный показатель. В этой зоне горючие вещества почти полностью превращены в продукты горения. Здесь наблюдается недостаток топлива и избыток кислорода. Именно по этой причине вещества, которые помещены в эту зону, окисляются интенсивно.

Пламя восстановительное

Эта часть наиболее близка к центру или находится чуть ниже его. Здесь мало кислорода для горения и много топлива. Если в эту область внести вещество, в котором имеется кислород, то он отнимется у вещества.

Температура огня в зажигалке

Зажигалка — это устройство портативное, которое предназначено для получения огня. Она может быть бензиново или газовой, в зависимости от применяемого топлива. Ещё существуют зажигалки, в которых собственного топлива нет. Они предназначаются для поджига газовой плиты. Качественная турбозажигалка — это прибор относительно сложный. Температура огня в ней может достигать 1300 градусов.

Химический состав и цвет пламени

У карманных зажигалок небольшой размер, это позволяет их переносить без каких-либо проблем. Довольно редко можно встретить настольную зажигалку. Ведь они из-за своих больших размеров для переноски не предназначены. Их дизайн разнообразен. Есть зажигалки каминные. Они имеют небольшую толщину и ширину, но довольно длинные.

На сегодняшний день становятся популярными рекламные зажигалки. Если в доме нет электроэнергии, то невозможно ей поджечь газовую плиту. Газ поджигает образующаяся электрическая дуга. Достоинствами этих зажигалок являются следующие качества.

Первая зажигалка с современным кремнём создана в Австрии в 1903 году после изобретения ферроцериевого сплава бароном Карлом Ауэром фон Вельсбахом.

Ускорилось развитие зажигалок в период Первой мировой войны. Солдаты начали применять спички для того, чтобы видеть в темноте дорогу, но их местоположение выдавала интенсивная вспышка при поджиге. Необходимость в огне без значительной вспышки способствовало развитию зажигалок.

В то время лидерами производства зажигалок «кремнёвых» были Германия и Австрия. Такое портативное устройство, которое предназначено для получения огня, находящиеся в кармане многих курильщиков, при неправильном обращении может таить в себе немало опасностей.

Зажигалка в период работы не должна вокруг себя разбрызгивать искры. Огонь должен быть стабильным и ровным. Температура огня в зажигалках карманных достигает примерно 800−1000 градусов. Свечение красного или оранжевого цвета вызвано частицами углерода, которые раскалились.

Для бытовых горелок и турбозажигалок применяется в основном газ бутан, который легко сжигается, не имеет запаха и цвета. Бутан получают путём переработки при высоких температурах нефти, а также её фракций.

Бутан — это легковоспламенимые углеводороды, но он абсолютно безопасен в конструкциях современных зажигалок.

Подобные зажигалки в быту очень полезны. Ими можно поджечь любой воспламеняющийся материал. В комплект турбозажигалок входит настольная подставка.

Цвет пламени зависит от горючего материала и температуры горения. Пламя костра или камина в основном имеет пёстрый вид. Температура горения дерева ниже температуры горения фитиля свечи.

Именно из-за этого цвет костра не жёлтый, а оранжевый.

Медь, натрий и кальций при высоких температурных показателях светятся различными цветами.

Электрическая зажигалка была изобретена в 1770 году. В ней водородная струя воспламенялась от искры машины электрофорной. Со временем бензиновые зажигалки уступили место газовым, которые более удобные. В них обязательно должна находиться батарейка — источник энергии.

Не очень давно появились зажигалки сенсорные, в которых без механического воздействия происходит зажигание газа воздействием на сенсорный датчик. Сенсорные зажигалки карманного типа. В основном, в них содержится информация рекламного типа, которая нанесена при помощи тампонной или шелкотрафаретной печати.

Цвет пламени

Пламя бывает разного цвета. Посмотрите в камин. На поленьях пляшут желтые, оранжевые, красные, белые и синие языки пламени. Его цвет зависит от температуры горения и от горючего материала. Чтобы наглядно себе это представить, вообразите спираль электрической плитки.

Если плитка выключена — витки спирали холодные и черные. Допустим, вы решили подогреть суп и включили плитку. Сначала спираль становится темно-красной. Чем выше поднимается температура, тем ярче красный цвет спирали.

Когда плитка разогревается до максимальной температуры, спираль становится оранжево-красной.

Естественно, спираль не горит. Вы же не видите пламени. Она просто очень горячая. Если нагревать ее дальше, то будет меняться и цвет. Сначала цвет спирали станет желтым, затем белым, а когда она раскалится еще больше, от нее будет исходить голубое сияние.

От чего зависит цвет пламени

Нечто подобное происходит и с пламенем. Возьмем для примера свечу. Различные участки пламени свечи имеют разную температуру. Огню нужен кислород.

Если свечу накрыть стеклянной банкой, огонь погаснет. Центральный, прилегающий к фитилю участок пламени свечи, потребляет мало кислорода, и выглядит темным.

Верхушке и боковым участкам пламени достается больше кислорода, поэтому эти участки ярче.

По мере того как пламя продвигается по фитилю, воск тает и потрескивает, рассыпаясь на мельчайшие частички углерода. (Каменный уголь тоже состоит из углерода.) Эти частички увлекаются пламенем кверху и сгорают.

Они очень горячие и светятся, как спираль вашей плитки. Но частички углерода намного горячее, чем спираль самой жаркой плитки (температура сгорания углерода примерно 1 400 градусов Цельсия). Поэтому свечение их имеет желтый цвет.

Около горящего фитиля пламя еще горячее и светится синим цветом.

Пламя камина или костра в основном пестрого вида. Дерево горит при более низкой температуре, чем фитиль свечи, поэтому основной цвет костра — оранжевый, а не желтый. Некоторые частички углерода в пламени костра имеют довольно высокую температуру. Их немного, но они добавляют пламени желтоватый оттенок.

Цвет пламени и химический состав

Цвет пламени может меняться в зависимости от химических примесей, содержащихся в поленьях или другом горючем веществе. В пламени может находиться, например, примесь натрия. Натрий — это составная часть поваренной соли. Если натрий раскалить, он окрашивается в ярко – желтый цвет. В огонь может попасть кальций.

Мы все знаем, что кальция много в молоке. Это металл. Раскаленный кальций окрашивается в яркий красный цвет. Если в огне горит фосфор, то пламя окрасится в зеленоватый цвет. Все эти элементы или содержатся в дереве, или попадают в огонь с другими веществами. Смешение цветов пламени, как и смешение цветов радуги, может дать белый цвет, поэтому в пламени костра или камина видны белые участки.

Виды сварочного пламени

Сварочное пламя образуется при сгорании горючего газа или паров горючей жидкости в кислороде. Пламя нагревает и расплавляет основной и присадочный металл в месте сварки.

Наибольшее применение при газовой сварке нашло кислородно-ацетиленовое пламя, так как оно имеет высокую температуру (3150°С) и обеспечивает концентрированный нагрев.

От состава горючей смеси, т. е. от соотношения кислорода и горючего газа, зависят внешний вид, температура и влияние сварочного пламени на расплавленный металл. Изменяя состав горючей смеси, сварщик тем самым изменяет основные параметры сварочного пламени.

Для получения нормального пламени отношение кислорода к горючему газу должно быть для ацетилена — 1,1-1,2, природного газа — 1,5-1,6, пропана — 3,5.

Все горючие газы, содержащие углеводороды, образуют сварочное пламя, которое имеет три ярко различимые зоны:

Водородное пламя ярко различимых зон не имеет, что затрудняет его регулировку по внешнему виду.

При зажигании газовой струи, вытекающей из сопла, пламя перемещается по направлению движения струи газовой смеси.

Скорость истечения для каждого газа подбирается такой, чтобы пламя не проникало внутрь сопла горелки и не отрывалось от него.

Газ в струе должен прогреваться до температуры воспламенения, ацетилен воспламеняется при температуре 450-500°С, а газы-заменители — 550-650°С. Поэтому ядро пламени при сгорании газов-заменителей длиннее, чем при сгорании ацетилена.

а — окислительное, б — нормальное, в — науглероживающее; 1 — ядро, 2 — восстановительная зона, 3 — факел

Рисунок 1 — Виды сварочного пламени

Процесс сгорания ацетилена в кислороде можно условно разделить на две стадии. Сначала под влиянием нагрева происходит распад ацетилена на элементы: С2Н2=2С+Н2.

Затем происходит первая стадия сгорания ацетилена за счет кислорода смеси по реакции 2С+Н2+O2=2СО+Н2. Вторая стадия горения протекает за счет кислорода воздуха: 2СО+Н2+1,5O2=2СO2+Н2O.

Процесс горения горючего газа в кислороде экзотермичен, т.е. идет с выделением теплоты.

Ядро имеет резко очерченную форму (близкую к форме цилиндра), плавно закругляющуюся в конце, с ярко светящейся оболочкой.

Оболочка состоит из раскаленных частиц углерода, которые сгорают в наружном слое оболочки. Размеры ядра зависят от состава горючей смеси, ее расхода и скорости истечения.

Диаметр канала мундштука горелки определяет диаметр ядра пламени, а скорость истечения газовой смеси — его длину.

Площадь поперечного сечения канала мундштука горелки прямо пропорциональна толщине свариваемого металла. Сварочное пламя не должно быть слишком «мягким» или «жестким».

Мягкое пламя склонно к обратным ударам и хлопкам, жесткое — способно выдувать расплавленный металл из сварочной ванны.

При увеличении давления кислорода скорость истечения горючей смеси увеличивается и ядро сварочного пламени удлиняется, при уменьшении скорости истечения ядро укорачивается. С увеличением номера мундштука размеры ядра увеличиваются. Температура ядра достигает 1000°С.

Восстановительная (средняя) зона располагается за ядром и по своему более темному цвету заметно отличается от него. Длина ее зависит от номера мундштука и достигает 20 мм. Зона состоит из продуктов неполного сгорания ацетилена — оксид углерода и водорода.

Она называется восстановительной, так как оксид углерода и водорода раскисляют расплавленный металл, отнимая кислород от его оксидов. Если в процессе сварки расплавленный металл сварочной ванны находится в средней зоне, то сварочный шов получается без пор газовых и шлаковых включений. Этой зоной пламени выполняю сварку и поэтому ее называют рабочей.

Восстановительная зона имеет наиболее высокую температуру (3140°С) в точке, отстоящей на 3-6 мм от конца ядра.

Зона полного сгорания (факел) располагается за восстановительной зоной. Она состоит из углекислого газа, паров воды и газа, которые образуются в пламени при сгорании оксида углерода и водорода восстановительной зоны за счет кислорода окружающего воздуха. Температура этой зоны значительно ниже, чем температура восстановительной, и колеблется от 1200 до 2520°С.

В зависимости от соотношения между кислородом и ацетиленом получают три основных вида сварочного пламени: нормальное, окислительное и науглероживающее. Нормальное пламя теоретически получают тогда, когда в горелку на один объем кислорода подают несколько больше от 1,1 до 1,3 объема ацетилена.

Нормальное пламя характеризуется отсутствием свободного кислорода и углерода в его восстановительной зоне. Кислорода в горелку подается немного больше из-за небольшой его загрязненности и расхода на сгорание водорода. В нормальном пламени ярко выражены все три зоны.

Окислительное пламя получается при избытке кислорода, при подаче в горелку на один объем ацетилена более 1,3 объема кислорода.

При этом ядро приобретает конусообразную форму, значительно сокращается по длине, становится с менее резкими очертаниями и приобретает более бледную окраску. Сокращаются по длине также восстановительная зона и факел. Все пламя приобретает синевато-фиолетовую окраску.

Пламя горит с шумом, уровень которого зависит от давления кислорода. Температура окислительного пламени выше нормального, однако сваривать стали таким пламенем нельзя из-за наличия в пламени избытка кислорода.

Избыток кислорода приводит к окислению металла шва, шов получается пористым и хрупким. Окислительное пламя можно применять при газовой сварке латуни и пайке твердыми припоями.

Науглероживающее пламя получается при избытке ацетилена, когда в горелку на один объем ацетилена подается 0,95 и менее объема кислорода. Ядро такого пламени теряет резкость своего очертания, на конце его появляется зеленый венчик, по которому судят об избытке ацетилена.

Восстановительная зона значительно светлее и почти сливается с ядром, а факел приобретает желтоватую окраску. При большом избытке ацетилена пламя начинает коптить, так как в нем ощущается недостаток кислорода, необходимого для полного сгорания ацетилена.

Находящийся в пламени избыточный углерод легко поглощается расплавленным металлом и ухудшает качество металла шва. Температура науглероживающего пламени ниже, чем нормального и окислительного.

Уменьшая подачу ацетилена в горелку до полного исчезновения зеленого венчика на конце ядра, ацетиленовое пламя превращается в нормальное. Слегка науглероживающее пламя применяют для сварки чугуна и при наплавке твердыми сплавами.

Характер сварочного пламени сварщик определяет на глаз по форме и окраске пламени. При регулировании пламени необходимо обращать внимание на правильность подбора расхода горючего газа и кислорода.

Вытекающая из мундштука горючая смесь оказывает механическое воздействие на расплавленный металл сварочной ванны и формирует валик шва. Жидкий металл отжимается к краям ванны. Характер формообразования металла зависит от угла наклона мундштука горелки к поверхности свариваемого металла.

а — вертикальном, б — наклонном, в — схема перемещения жидкого металла в ванне

Рисунок 2 — Схема механического воздействия пламени на жидкий металл сварочный ванны при различных положениях мундштука

Давление газов оказывает влияние на жидкий металл, перемещая его к задней стенке сварочной ванны, образуя чешуйки шва. При большом давлении кислорода горючая смесь вытекает из мундштука с большой скоростью, пламя становится «жестким» и выдувает расплавленный металл из сварочной ванны, затрудняя тем самым сварку.

Качество наплавленного металла и прочность сварного шва зависят от состава пламени, поэтому во время газовой сварки сварщик должен следить за его характером, регулировать его состав в течение всего процесса сварки.

Характер пламени подбирают в зависимости от свариваемого металла и его свойства.

Для газовой сварки сталей требуется нормальное пламя, для сварки чугуна, наплавки твердых сплавов — науглероживающее, для сварки латуни — окислительное пламя.

Пламя: строение и описание :

Огонь сам по себе является символом жизни, значение его трудно переоценить, так как он с давних времен помогает человеку согреться, видеть в темноте, готовить вкусные блюда, а также защищаться.

История пламени

Огонь сопровождал человека еще с первобытного строя. В пещере горел огонь, утепляя и освещая ее, а отправляясь за добычей, охотники брали с собой горящие головни. На смену им пришли просмоленные факелы — палки.

С помощью них освещались темные и холодные замки феодалов, а громадные камины отапливали залы. В античные времена греки использовали масляные лампы – глиняные чайнички с маслом.

В 10-11 веках стали создавать восковые и сальные свечи.

В русской избе до многие столетия горела лучина, а когда в середине 19 века из нефти начали добывать керосин, в обиход вошли керосиновые лампы, позже — газовые горелки. Ученые и сейчас занимаются изучением строения пламени, открывая новые его возможности.

Цвет и интенсивность огня

Для получения пламени необходим кислород. Чем больше кислорода, тем лучше процесс горения. Если раздувать жар, то в него попадает свежий воздух, а значит – кислород, и когда тлеющие кусочки дерева или угольки разгораются, возникает пламя.

Пламя бывает разных цветов. Дровяное пламя костра танцует желтым, оранжевым, белым и голубыми цветами. Цвет пламени зависит от двух факторов: от температуры горения и от сжигаемого материала. Для того чтобы увидеть зависимость цвета от температуры, достаточно проследить за накалом электрической плиты. Сразу после включения спирали нагреваются и начинают светиться тусклым красным цветом.

Чем больше они накаляются, тем ярче становятся. И когда спирали достигают наивысшей температуры, они становятся яркого оранжевого цвета. Если бы можно было накалить их еще больше, они бы изменили свой цвет к желтому, белому, и, в конце концов, к голубому. Голубой цвет обозначал бы наивысшую степень нагрева. Подобное происходит и с пламенем.

От чего зависит строение пламени?

Оно мерцает разными цветами, в то время, когда фитиль сгорает, проходя сквозь тающий воск. Огонь требует доступ кислорода. Когда свеча горит, в середину пламени, возле дна, много кислорода не попадает.

Поэтому оно выглядит более темным. Но вершина и бока получают много воздуха, поэтому там пламя очень яркое. Оно нагревается более чем 1370 градусов по Цельсию, это делает пламя свечи в основном желтого цвета.

А в камине или в костре на пикнике можно увидеть даже больше цветов. Дровяной огонь горит при температуре ниже, чем свеча. Поэтому он выглядит больше оранжевым, чем желтым. Некоторые частицы углерода в огне очень горячие и придают ему желтизны. Минералы и металлы, такие как кальций, натрий, медь, нагреты до высоких температур, придают огню разнообразные цвета.

Цвет пламени

Химия в строении пламени играет немалую роль, ведь его различные оттенки происходят от разных химических элементов, которые находятся в горящем топливе. Например, в огне может присутствовать натрий, который входит в состав соли. Когда натрий горит, он излучает яркий желтый свет. Еще в огне может быть кальций – минерал. Например, кальция очень много в молоке.

Когда кальций нагревается, он излучает темно-красный свет. А если в огне присутствует такой минерал, как фосфор, он даст зеленоватый цвет. Все эти элементы могут быть как в самом дереве, так и других материалах, попавших в огонь.

В конце концов, смешивание всех этих разных цветов в пламени может образовать белый цвет – совсем как радуга цветов, собранных вместе, образует солнечный свет.

Откуда берется огонь?

Схема строения пламени представляет собой газы в горящем состоянии, в которых находятся составные плазмы или твердые дисперсные вещества. В них происходят физические и химические превращения, которым сопутствует свечение, выделение тепла и нагрев.

Языки пламени образовывают процессы, сопровождаемые горением вещества. Если сравнивать с воздухом, газ имеет меньшую плотность, но под действием высокой температуры он поднимается вверх. Так и получаются долгие или короткие языки пламени. Чаще всего имеет место мягкое перетекание одной формы в другую. Чтобы увидеть такое явление, можно включить горелку обычной газовой плиты.

Огонь, воспламенившийся при этом, не будет равномерным. Зрительно пламя можно разделить на три главные зоны. Простое изучение строения пламени свидетельствует о том, что различные вещества горят с формированием разного типа факела.

При воспламенении газовоздушной смеси сначала формируется короткое пламя, с голубым и фиолетовым оттенком. В нем можно рассмотреть зелено-голубое ядро в форме треугольника.

Зоны пламени

Рассматривая, какое строение имеет пламя, выделяют три зоны: во-первых, предварительную, где начинается нагрев смеси, выходящей из отверстия горелки. После нее идет зона, где совершается процесс горения.

Эта область захватывает верх конуса. Когда не хватает притока воздуха, сгорание газа идет частично. При этом образовываются оксид углерода и остатки водорода.

Их горение происходит в третьей зоне, где присутствует хороший доступ кислорода.

Для примера представим строение пламени свечи.

Схема горения включает:

Нитка свечи не поддается горению, а только совершается обугливание фитиля.

Строение пламени свечи представляет собой раскаленный поток газа, поднимающийся вверх. Процесс начинается с нагревания, пока не происходит испарение парафина. Зону, прилежащую к нити, именуют первой областью.

Она имеет незначительное свечение голубого оттенка из-за избытка количества горючего материала, но малого поступления кислорода.

Тут происходит процесс частичного сгорания веществ с образованием чадного газа, который затем окисляется.

Первую зону охватывает светящаяся оболочка. В ней находится достаточный объем кислорода, который способствует окислительной реакции. Именно здесь при интенсивном накаливании частичек оставшегося топлива и угольных частичек наблюдается эффект свечения.

Вторая зона охвачена чуть заметной оболочкой с высокой температурой. В нее проникает много кислорода, что содействует полному сгоранию топливных частичек.

Пламя спиртовки

Для различных химических опытов применяют мелкие резервуары со спиртом. Их именуют спиртовками. Строение пламени подобно свечному, но все же имеет свои особенности. Фитиль просачивается спиртом, чему содействует капиллярное давление. При достижении вершины фитиля происходит испарение спирта. В виде пара он воспламеняется и горит при температуре не больше 900 °C.

Строение пламени спиртовки имеет обычную форму, оно почти бесцветное, со слегка голубоватым оттенком. Его зоны более размытые, чем у свечи. В спиртовой горелке, основа пламени находится над калильной сеткой горелки. Углубление пламени ведет к снижению объема темного конуса, а из отверстия выходит светящаяся зона.

Химические процессы в пламени

Процесс окисления проходит в неприметной зоне, которая расположена вверху и имеет наивысшую температуру. В ней частички продукта горения поддаются окончательному сгоранию.

А излишек кислорода и нехватка топлива ведут к сильному процессу окисления. Этой способностью можно пользоваться при быстром нагревании веществ над горелкой.

Для этого вещество окунают в верхушку пламени, где горение совершается значительно быстрее.

Восстановительные реакции происходят в центральной и нижней части пламени. Тут находится достаточный запас горючего и небольшой доступ кислорода, необходимый для процесса горения. При добавлении в эти зоны кислородсодержащих веществ происходит отщепление кислорода.

Как восстановительное пламя рассматривают процесс распада железа двухвалентного сульфата. При проникновении FeSO4 в середину факела, происходит сначала его нагрев, а потом распад на оксид трехвалентного железа, ангидрид и двуокись серы. В этой реакции происходит восстановление серы.

Температура огня

Для любой области пламени свечки или горелки свойственны свои показатели температуры, зависящие от доступа кислорода. Температура открытого пламени в зависимости от зоны может меняться от 300 °C до 1600 °C.

Примером выступает диффузионное и ламинарное пламя, строение трех его оболочек. Конус пламени в темной области имеет температуру нагрева до 360 °C. Над ним расположена зона свечения.

Ее температура нагрева варьируется от 550 до 850 °C, что приводит к расщеплению горючей смеси и процессу ее сгорания.

Наружная область слегка заметна. В ней нагрев пламени достигает 1560 °C, что объясняется свойствами молекул горящего вещества и скоростью поступления окислителей. Здесь процесс горения самый энергичный.

Очищающий огонь

В пламени заключается огромный энергетический потенциал, свечки используются в ритуалах очищения и прощения. А как приятно посидеть возле уютного камина тихими зимними вечерами, собравшись семьей и обсуждая все, что произошло за день.

Огонь, пламя свечи несут громадный заряд позитивной энергии, ведь недаром сидящие у камина ощущают покой, уют и умиротворение в душе.

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. Класс взрывоопасности

Главная → Статьи → Доступно о пожарной безопасности

1. Классификация зон по условиям пожарной безопасности

Открытые пространства, часть или весь объём помещений, где эксплуатируются электроустановки, и в которых обращаются (хранятся, обрабатываются, применяются) горючие вещества классифицируют на пожароопасные и взрывоопасные зоны.

| Ст. 17 ТР о ТПБ [2]: классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне. |

| Пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ [4]: руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

2.1 Классификация пожароопасных зон

Термины и определения, применяемые при классификации пожароопасных зон

Горючие вещества и материалы – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления или образовывать горючие пар, газ или туман.

Температура вспышки – самая низкая температура жидкости, при которой в условиях специальных испытаний над ее поверхностью образуются пары, способные воспламеняться в воздухе от источника зажигания, устойчивое горение при этом не возникает.

Классификация пожароопасных зон

| Помещения | П-I | ГЖ с t всп. > 61 о С |

| П-II | Пыли с НКПВ > 65 г/м 3 | |

| П-IIа | ТГМ | |

| Снаружи | П-III | Всё |

| Класс зоны | Характеристика зоны по ПУЭ | Характеристика зоны по ТРоТПБ | Примеры |

| П-I | Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ° С | Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более ° С | Склады минеральных масел; насосные станции по перекачке горючих жидкостей; камеры масляных трансформаторов, выключателей |

| П-II | Зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м 3 к объему воздуха | Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна | Деревообрабатывающие, трепальные, чесальные, льноперерабатывающие, ткацкие, прядильные установки; малозапыленные помещения элеваторов |

| П-IIа | Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества | Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твёрдые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 МДж/м 2 | Склады бумаги, древесины, швейных изделий, мебели; библиотеки; музеи; архивы; сборочные цехи деревообрабатывающих предприятий |

| П-III | Расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества | Зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более °С или любые твердые горючие вещества | Открытые или под навесом склады минеральных масел; склады каменного угля, торфа, древесины; сливо-наливные эстакады масел |

Зоны, в которых горючие вещества сжигаются или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным (п. 7.4.7 ПУЭ).

Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, обслуживающих помещения с пожароопасными зонами класса П-II, относятся также к зонам класса П-II. Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся к пожароопасным зонам того же класса, что и обслуживаемая ими зона (п. 7.4.8 ПУЭ).

При размещении в помещениях и вне помещений единичного пожароопасного оборудования, зона в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от него считается пожароопасной.

2.2 Классификация взрывоопасных зон

Классификация ВОЗ приведена в ТР о ТПБ [2] и в ПУЭ [3]. При этом, в отличие от пожароопасных зон, данная классификация имеет существенные различия, как по обозначению классов взрывоопасности зон, так и в подходе к их определению.

ТР о ТПБ при классификации ВОЗ следует руководствоваться для объектов, запроектированных после его вступления в силу (01.05.2009). Для остальных объектов классификация зон проводилась по ПУЭ, в связи с чем в настоящее время действуют две системы классификация ВОЗ.

2.2.1. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ (шестое издание)

Термины и определения, применяемые для классификации ВОЗ по ПУЭ (п.п. 7.3.2-7.3.35)

Взрыв – быстрое преобразование веществ (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу (п. 7.3.2).

Cварочное пламя и его свойства — Газовая резка

Сварочное пламя возникает в результате сгорания газообразного горючего или паров горючей жидкости в чистом кислороде. От состава горючей смеси, т. е. от соотношения в ней кислорода и ацетилена зависит внешний вид, температура и влияние сварочного пламени на расплавленный металл. С изменением состава горючей смеси изменяется свойство сварочного пламени.

Схемы различных видов ацетилено-кислородного пламени (нормального, окислительного и науглероживающего) приведены на рис. 30.

Нормальное пламя теоретически получают, когда на один объем ацетилена в горелку подают один объем кислорода.

Рис. 30. Ацетилено-кислородное пламя

а — нормальное; б — окислительное; в — науглерожизающее; 1 — ядро; 2 — восстановительная зона; 3 — факел

В данном случае металл шва получается более однородный, без пор, газовых пузырей и включений.

Практически же, вследствие некоторой загрязненности кислорода, нормальное пламя образуется при несколько большем количестве кислорода — при отношении ацетилена к кислороду от 1 : 1 до 1 : 1,3.

Нормальное ацетплено-кислородное пламя имеет три ярко очерченные зоны. Ядро имеет резко очерченную, несколько бочкообразную форму с закругленным концом. Оболочка ядра ярко светится, так как состоит из раскаленных частиц углерода.

Само же ядро имеет синеватый цзет и температуру около 900 °С. Размеры ядра находятся в прямой зависимости от расхода горючей смеси и скорости ее истечения.

Диаметр канала мундштука определяет диаметр ядра пламени, а скорость истечения газовой смеси — длину пламени.

Площадь поперечного сечения канала мундштука прямо пропорциональна толщине свариваемого металла. Устойчивое горение пламени зависит от скорости истечения смеси.

Сварочное пламя не должно быть слишком «мягким» или «жестким». Первое склонно к обратным ударам и хлопкам, а второе — выдувает расплавленный металл из сварочной ванны.

С увеличением давления кислорода скорость истечения смеси увеличивается и ядро удлиняется, Если уменьшить скорость истечения смеси, то ядро укорачивается.

При увеличении номера мундштука размеры ядра соответственно увеличиваются.

Восстановительная зона темного цвета, отличается от ядра и остальной части пламени. Она состоит из продуктов неполного сгорания ацетилена: окиси углерода и водорода. Они раскисляют расплавленный металл, т. е. отнимают кислород от окислов металла, имеющихся в ванне расплавленного металла.

Процесс отнятия кислорода от окислов металла называется восстановлением, отсюда данную зону пламени называют восстановительной. Если в процессе сварки расплавленный металл сварочной ванны находится в восстановительной зоне, то металл шва получается без пор, газовых и окисных включений и других дефектов.

Восстановительная зона обладает наиболее высокой температурой в точке, отстоящей на 3—6 мм от конца ядра (около 3200 °С). Этой зоной пламени разогревают и расплавляют металл.

Факел (окисная зона) расположен за восстановительной зоной. Факел состоит из углекислого газа (двуокись углерода), паров воды и азота, которые появляются в пламени при сгорании окиси углерода и водорода восстановительной зоны за счет кислорода окружающего воздуха. Температура факела значительно ниже, чем температура восстановительной зоны, и колеблется в пределах 1200—2500 °С.

Окислительное пламя образуется в том случае, когда в горячей смеси на один объем ацетилена приходится более 1,3 объема кислорода. При этом ядро приобретает конусообразную форму, значительно сокращается по длине, приобретает менее резкие очертания, более бледную окраску.

Восстановительная зона и факел сокращаются по длине, пламя становится короче и приобретает синевато-фи-олетовую окраску. Горение идет с шумом, степень которого зависит от давления кислорода и соотношения газовой смеси. При повышении содержания кислорода в газовой смеси пламя горит с большим шумом.

Температура окислительного пламени выше нормального, однако сварить им сталь нельзя из-за наличия в пламени избытка кислорода. Избыток кислорода приводит к окислению, и шов становится пористым и хрупким.

Науглероживающее или ацетиленистое пламя образуется в результате подачи в горелку 0,35 и менее объема кислорода на один объем ацетилена. У конца ядра появляется зеленый венчик, который указывает на избыток ацетилена, а ядро пламени теряет резкие свои очертания и становится расплывчатым.

Восстановительная зона несколько светлее и почти сливается с ядром, совсем исчезает граница между восстановительной зоной и факелом. Факел приобретает желтоватую окраску. При большом избытке ацетилена пламя начинает коптить, так как в нем ощущается недостаток кислорода, необходимого для полного сгорания ацетилена.

Находящийся в ацетиленовом пламени избыток ацетилена разлагается на углерод и водород. Углерод легко переходит в ванночку расплавленного металла и ухудшает качество шва. Температура ацетиленового пламени ниже нормальной. Уменьшая подачу ацетилена в горелку до полного исчезновения зеленого венчика на конце ядра, ацетиленовое пламя превращают в нормальное.

Пламя с избытком ацетилена применяют для наплавки твердых сплавов. Для сварки алюминиевых и магниевых сплавов используют пламя с незначительным избытком ацетилена.

Характер сварочного пламени сварщик определяет на глаз. Как правило, начинающий сварщик очень быстро приобретает навык точно регулировать сварочное пламя по форме и цвету. При регулировании пламени горелки следует обращать внимание на правильность подбора расхода кислорода и размера ядра пламени.

С повышением давления кислорода смесь выбрасывается из мундштука со слишком большой скоростью и пламя становится «жестким», выдувая расплавленный металл сварочной ванны напором струи горячих газов и тем самым затрудняя сварку.

При правильно подобранном давлении кислорода пламя горит ровно и устойчиво, не сдувая расплавленный металл с поверхности сварочной ванны.

Горючая смесь вытекает из мундштука горелки с большой скоростью, поэтому пламя оказывает механическое воздействие на жидкий металл сварочной ванны и формирование валика шва. Вследствие этого жидкий металл отжимается к краям ванны.

Характер формообразования металла зависит от угла наклона мундштука горелки к поверхности свариваемого металла (рис.31).

Качество наплавленного металла и прочность сварного шва во многом зависят от характера пламени. Поэтому сварщик должен обращать внимание на внешний вид сварочного пламени и правильно его регулировать.

В течение всего процесса сварки пламя необходимо регулировать, так как при нагреве наконечника горелки состав газовой смеси изменяется, в частности уменьшается количество ацетилена. В связи с этим при регулировке пламени необходимо оставлять некоторый «запас ацетилена», поэтому ацетиленовый вентиль на горелке не должен открываться полностью.

Тогда, по мере нагрева горелки и уменьшения количества ацетилена в газовой смеси, сварщик, не прекращая процесса сварки, добавляет ацетилен в газовую смесь, постепенно открывая вентиль большим пальцем правой руки.

Рис. 31. Схема механического воздействия пламени горелки на расплавленный металл ванны при различных положениях мундштука

а — вертикальном; б —наклонном; в—схема перемещения металла в ванне

Тепловая мощность пламени выражается часовым расходом (дм3/ч) ацетилена или другого горючего газа.

Характер пламени подбирают в зависимости от толщины металла и его физических свойств.

Так, например, для сварки чугуна, хромистых сталей и наплавки твердого сплава пламя подбирают с небольшим избытком ацетилена, а для сварки латуни —с избытком кислорода.

Изменением тепловой мощности пламени можно в широких пределах регулировать скорость нагрева и плавления металла; это является одним из положительных качеств газовой сварки.

Эксплуатация газосварочной и газорезательной аппаратуры и оборудования

Эксплуатация переносных ацетиленовых генераторов

Качество сварных соединений

Технология резки

Механизированная резка

Ручная резка

Cварочные деформации и напряжения

Cварка чугуна

Cварка цветных металлов и сплавов

Сварка низкоуглеродистой стали

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

В отличие от электродуговой при газовой сварке для местного нагревания свариваемых в расплавленном состоянии металлических частей и добавочно вводимого присадочного материала используется тепло, образующееся при сгорании горючих газов в кислороде с температурой пламени 3100 — 3200 С. В качестве горючего газа наибольшее применение имеет ацетилен, дающийнаиболее высокую температуру пламени и наибольшее количество тепла, полезно используемого при сварке. [31]

| Схематический разрез диффузионного пламени. [32] |

Во второй зоне пары или газы сгорают не полностью и частично восстанавливаются до углерода. В третьей зоне происходит полное сгорание продуктов второй зоны и наблюдаетсянаиболее высокая температура пламени. Высота пламени возрастает с увеличением скорости потока газов и изменяется обратно пропорционально плотности газов и паров. [33]

При газовой сварке для местного расплавления свариваемых металлических частей и дополнительно вводимого присадочного материала используется тепло, образующееся при сгорании горючих газов в кислороде с температурой пламени 3100 — 3300 С.

В качестве горючего газа в основном применяют ацетилен С2Н2, дающийнаиболее высокую температуру пламени и большое количество теплоты. Кислород О2 добывается для промышленных целей на кислородных станциях из воздуха или электролизом воды.

При газопламенной обработке в качестве источника тепла используется газовое пламя, получаемое в результате горения горючего газа в атмосфере чистого кислорода. В качестве горючих газов используют ацетилен, водород, природные газы, пары бензина или керосина и др.Наиболее высокую температуру пламени ( 3200 С) при сжигании в кислороде дает ацетилен. [36]

Горение может быть диффузионным и кинетическим. В зоне 5 пары или газы сгорают не полностью и частично восстанавливаются до углерода. В зоне 4 происходит полное сгорание продуктов зоны 5 и наблюдаетсянаиболее высокая температура пламени. Высота пламени возрастает с увеличением скорости потока газов и изменяется обратно пропорционально плотности газов и паров. [38]

Одной из важнейших характеристик пламени является его температура. Действительные температуры пламени примерно на 100 — 200 С ниже теоретических.

Из всех углеводородных горючих газов ацетилен в смеси с кислородом даетнаиболее высокую температуру пламени. Характер кривых на рис.

38 показывает, что вряд ли можно ожидать появления новых углеводородных композиций обладающих какими-либо особыми термическими характеристиками. [40]

При газопламенной обработке металлов для получения высокотемпературного пламени применяются различные горючие газы и пары горючих жидкостей.

По химическому составу в большинстве случаев они представляют собой углеводородные соединения или смеси различных углеводородов.

Наибольшее распространение для газовой сварки получил ацетилен, создающий при сгорании в кислороденаиболее высокую температуру пламени. [41]

| Асбестирован-ная металлическая сетка. [42] |

Вторая область 2 — смесь избытка светильного газа и недостатка воздуха ( кислорода), эта область пламени носит название восстановительной. Пламя в ней бесцветное. Наиболее высокая температура пламени в наружной области 3, где происходит полное сгорание светильного газа. В этой смеси присутствует некоторый избыток кислорода и пламя здесь самое горячее, температура его достигает 1500 С. [43]

Ядро ацетилено-кислородного пламени, примыкающее к горелке, имеет форму конуса с закругленным концом и ярко-белой светящейся оболочкой. В ядре происходит неполное сгорание ацетилена с образованием гемиоксида углерода и водорода. Ядро раскисляет ванну жидкого металла.

Затем идет зона полного сгорания, она светится менее ярко. Газ в этой зоне состоит из оксида углерода и водорода. Эта зона защищает ванну расплавленного металла от азота и кислорода воздуха.

Наиболее высокая температура пламени находится в точке, отстоящей от конца ядра зоны неполного сгорания на 2 — 4 мм. Здесь температура достигает 3100 — 3200 С. Этой частью пламени производят нагрев и расплавление металла в процессе сварки.

Остальная часть пламени, называемая факелом и обозначенная на рисунке буквой с, состоит из диоксида углерода, паров воды и свободного кислорода. [44]

При устойчивом диффузионном горении кислород из воздуха проникает в зону горения в результате молекулярной диффузии. При кинетическом горении кислород и горючее вещество поступают в зону горения предварительно смешанными. При проникновении кислорода в зону горения вследствие диффузии образующееся пламя называется диффузионным. Оно состоит из трех зон.

В первой ( внутренней) зоне находятся горючие пары или газы; из-за недостаточной концентрации кислорода в этой зоне горение не происходит. Во второй ( центральной) зоне пары или газы сгорают частично, а в третьей ( внешней) зоне происходит полное сгорание горючей смеси.

В последней зоне наблюдаетсянаиболее высокая температура пламени, достигающая у ацетилена 2100 С, сероуглерода 2200 С, бензина 1400 С. [45]