Что относится к внутренним факторам учитываемым при планировании в менеджменте физической культуры

Менеджмент в физической культуре и спорте. Сущность, цели

Реферат по дисциплине:

« Менеджмент физической культуры и спорта »

«Менеджмент в физической культуре и спорте. Сущность, цели»

Жданов Евгений Евгеньевич

Основные понятия и сущность спортивного менеджмента (с. 4-7.)

Цели и задачи спортивного менеджмента (с.8-10.)

Список литературы (с.12.)

Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства”, экономика материально – технической базы и трудовых ресурсов сферы физической культуры и спорта, экономический анализ деятельности физкультурно-спортивных организаций; основы и специфические особенности маркетинговой деятельности в сфере физической культуры и спорта.

За последние годы экономические отношения в спорте и спортивной индустрии претерпели существенные изменения: радикальным образом преобразована макроэкономическая среда, качественно изменены отношения собственности в системе спортивных организаций и их инфраструктуре, поставлена на рыночную основу деятельность многих спортивных клубов, команд и федераций. Сложные задачи по повышению эффективности физической культуры и спорта на всех уровнях предстоит решать выпускникам физкультурных вузов. Естественно, что модернизировать сложившуюся систему экономических отношений в спорте, качественно улучшить параметры ее функционирования, могут только высококачественные и отлично подготовленные специалисты в области физической культуры и спорта. В свою очередь, подготовит таких специалистов невозможно без современных знаний, в первую очередь, знаний экономики спорта и предпринимательства, так как именно эти сферы являются определяющими для процветания физкультуры и спорта в целом. В современных российских условиях содержание работы имеет практическую значимость, и является актуальной.

Основные понятие и сущность спортивного менеджмента

— тренер-преподаватель по спорту осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом; обеспечивает безопасность учебно-тренировочного процесса; разрабатывает годовые и текущие планы подготовки. Ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов работы;

Управленческая деятельность (спортивный менеджмент) как особый вид трудовой профессиональной деятельности работников физкультурно-спортивных организаций возникает на определенной стадии разделения и кооперации их труда. Рождение спортивного менеджмента как профессии связано с появлением должностей руководителей физкультурных и спортивных организаций, т. е. профессиональных управляющих.

Каждая спортивная организация имеет определенную внутреннюю структуру. В ней есть управления, отделы, группы, команды и т. д. То есть в физкультурно-спортивных организациях существуют различные виды управленческой деятельности и определенная иерархия взаимоотношений и подчиненности. Поэтому в физкультурно-спортивных организациях бывают менеджеры разных уровней и задачи они решают разные. Менеджеров, как правило, принято подразделять на три основные группы:

Спортивных менеджеров подразделяют и по видам профессиональной деятельности, выделяя, например, следующие их виды: менеджер по персоналу организации, менеджер по рекламе, менеджер по маркетингу, менеджер по финансам, менеджер-представитель спортсмена и т. д. В фитнес-клубах выделяют менеджеров по направлениям деятельности и по соответствующим программам. Например, финансовый менеджер, менеджер по продажам, менеджер по аквааэробике, менеджер персональных программ, менеджер по тренажерам и др.

Как видно, на современном этапе развития российского физкультурно-спортивного движения в физкультурно-спортивных организациях существует масса разнообразных должностей, занимаемых менеджерами.

Функции и роли спортивного менеджера. Спортивные менеджеры, являясь субъектом осуществления управленческой деятельности, выполняют в организации ряд разнообразных функций. Среди них специалисты выделяют три ключевые функции.

1. Функция принятия решения, выражающаяся в том, что менеджер определяет направление деятельности организации, решает вопросы распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки. Право принятия управленческих решений имеет только менеджер, но он же и несет ответственность за последствия принятых решений.

2. Информационная функция состоит в том, что менеджер собирает информацию о внутренней и внешней среде физкультурно-спортивной организации, в которой он работает, распространяет эту информацию в виде фактов и нормативных установок и, наконец, разъясняет персоналу политику, ближайшие и перспективные цели организации.

3. Менеджер выступает в качестве руководителя физкультурно-спортивной организации, формирующего отношения внутри и вне организации, мотивирующего членов физкультурно-спортивной организации на достижение целей, координирующего их усилия и, наконец, выступающего в качестве представителя организации во взаимодействии с другими организациями.

Требования, предъявляемые к спортивному менеджеру. Свойственные рынку неопределенность ситуации и риск требуют от менеджеров самостоятельности и ответственности за принимаемые решения, способствуют поиску оптимальных управленческих и научно-методических решений по поводу предоставления физкультурно-спортивных услуг населению и подготовки высококвалифицированных спортсменов. Профессионализм менеджера проявляется в знании технологии управления организацией и законов рынка, в умении организовать слаженную работу коллектива и прогнозировать развитие организации.

Цели и задачи спортивного менеджмента

1) выявление и общих для спортивной организации целей;

2) построение иерархии целей;

К сожалению, не смотря на усиливающееся с каждым годом внимание к профессиональному спорту, на теоретическом и практическом уровне спорт не рассматривается как самостоятельная сфера экономической деятельности.

Положение физической культуры точно, адекватно отражает социально-экономическую ситуацию в стране. И это является всеобщей закономерностью ее функционирования в любом государстве и обществе.

Вместе с этим объективно функционирует и другая закономерность; социально-целесообразного развития физической культуры и спорта в соответствии с потребностями государства, общества и отдельной личности.

С учетом действия этих взаимосвязанных и взаимодополняющих закономерностей функционирования физической культуры и спорта и проводится анализ современного состояния отрасли.

Важно отметить, что современный спорт невозможно представить обособленным, изолированным и функционирующим вне экономических отношений. В реальных условиях спорт базируется на кооперации, связывающей его и сопряженные с ним сферы деятельности. На основе такого взаимодействия различных отраслей и сфер деятельности возникает особая подсистема национального хозяйства, которую условно можно именовать «индустрия спорта».

Спорт высших достижений давно признан показателем социально-экономического развития государства и общества. И в этом направлении проблем в России больше чем достижений. Причины: не отвечающая современным требованиям материально-техническая база, низкий уровень социальной защищенности ведущих спортсменов и тренеров, отсутствие соответствующего научно-методического обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности, отсутствие преемственности между спортом высших достижений и системой дополнительного физкультурно-спортивного образования.

Андреев С. Н. Основы маркетинга некоммерческих субъектов // Маркетинг в России и за рубежом. — 1999. № 5. С. 27—30.

Галкин В. В., Сысоев В. И. Экономика физической культуры и спорта. Учебное пособие для вузов физической культуры. 2–е изд.– Воронеж: Изд–во Моск. Акад. экономики и права, 2000.– с.5–19.

Жолдак В. И., Сейранов С. Г. Менеджмент. — М.: Советский спорт, 1999.

Зубарев Ю. А., Сучилин А. А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта: Учеб. пособие. 2-е изд., доп. — Волгоград, 1998.

Зубарев Ю. А., Шамардин А. И., Москвичев Ю. Н., Ростокин Ю. А. Маркетинг спортивных услуг: Учеб. пособие. — Волгоград, 1999.

Кузин В. В., Кутепов М. Е. Мониторинг развития спонсорства российского спорта.// Теория и практика физической культуры и спорта, 1997.– № 2.– с. 50.

Перевезин И. И. Менеджмент спортивной организации. М.: «СпортАкадемПресс», 2002

Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. – М.: Советский спорт, 2003

4.1.3. Стратегическое планирование деятельности спортивной организации

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, направленный на осуществление миссии организации и достижение ее целей. Учитывая это, стратегия, как правило, формулируется и разрабатывается высшим руководством организации, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический план обосновывается необходимыми исследованиями и фактическими данными. С этой целью организация должна постоянно заниматься сбором и анализом информации об отрасли, рынке, конкурентах и других факторах.

Стратегический план придает организации определенность и индивидуальность, открывает перспективу для ее функционирования. Являясь целостной программой действий в течение длительного периода времени, стратегический план в то же время должен быть достаточно гибким, чтобы при необходимости можно было осуществить его модификацию и переориентацию по причине постоянно меняющейся деловой и социальной обстановки.

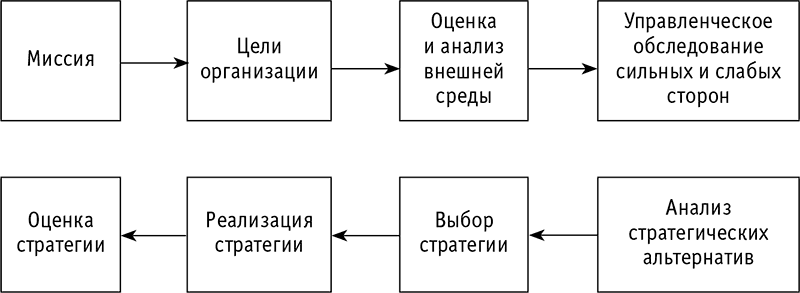

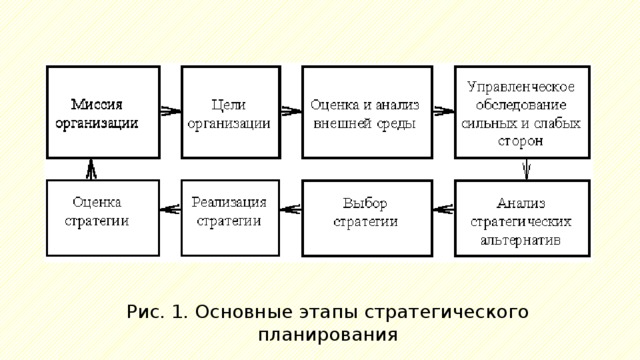

Многие организации могут достичь определенного уровня успеха, не затрачивая большого труда на формальное планирование. В то же время само по себе стратегическое планирование не способно гарантировать 100 % успеха, т. к. организация может потерпеть неудачу, например, из-за ошибок в контроле. Тем не менее формальное планирование создает ряд важных и часто существенных благоприятных факторов для организации. Стратегическое планирование дает основу для принятия решений, помогает уточнить наиболее подходящие пути действия. Оно способствует снижению риска при принятии решения, помогает создать единство общей цели внутри организации и представляет собой технологический процесс подготовки организации к будущему. Ключевые компоненты планирования: цели, стратегия, политика организации, процедуры и правила, бюджет. На рис. 2. представлена модель процесса стратегического планирования.

Первым и самым существенным решением при планировании будет выбор целей организации. Основная общая цель организации – миссия. Для осуществления миссии вырабатываются цели, которые будут значимой частью процесса стратегического планирования только в том случае, если они правильно сформулированы, доведены до всех членов организации, а осуществление их стимулировано. Процесс стратегического планирования будет успешным в той степени, в какой руководство организации участвует в формулировании целей и в какой мере эти цели отражают ценности руководства и возможности организации.

Рис. 2. Основные этапы стратегического планирования

Диагностический этап начинается после установления миссии и целей организации. Первым шагом является изучение внешней среды. Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики стратегического плана контролируют внешние, по отношению к организации, факторы, чтобы определить возможности и угрозы для организации. На этом этапе подвергаются детальному анализу экономические, политические, рыночные, технологические и международные факторы. Текущее и прогнозируемое состояние экономики оказывает определенное влияние на цели организации. Такие факторы экономической среды, как темпы инфляции, уровень занятости, стабильность курса валюты и налоговая ставка должны постоянно диагностироваться и оцениваться. Любой из перечисленных факторов может представлять для организации либо угрозу, либо новую возможность. Руководство спортивных организаций должно следить за нормативными документами региональных, местных органов и федерального правительства; за отношением политиков к их деятельности и т. п.

Изменчивая внешняя среда характеризуется многочисленными факторами, которые могут оказывать воздействие на успех или провал организации. К этим факторам можно отнести изменяющиеся демографические условия, жизненные циклы различных изделий или услуг, распределение доходов населения и уровень конкуренции в отрасли, возможности проникновения на рынок и т. д. Анализ факторов дает возможность руководству уточнить его стратегию и укрепить свои позиции по отношению к конкурентам. Изменения во внешней среде могут поставить организацию в безнадежное проигрышное конкурентное положение. Так, например, в спорте появление новых эффективных средств подготовки спортсменов высокой квалификации (или «новинки» фармакологии, экипировки) заставляет разрабатывать новые методические подходы к организации и осуществлению тренировочного процесса.

Ни одна организация не может игнорировать фактические и возможные реакции своих конкурентов. Это положение особенно актуально для спортивных клубов и команд. В анализе конкурентов должно присутствовать, по крайней мере, четыре диагностических элемента: анализ будущих целей конкурентов, оценка текущей стратегии конкурентов, обзор предпосылок в отношении конкурентов в отрасли и углубленное изучение сильных и слабых сторон конкурентов. Другими словами необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Удовлетворен ли конкурент своим настоящим положением?

2. Какие вероятные шаги и изменения в стратегии предпримет конкурент?

3. В чем уязвимость соперников?

4. Что может спровоцировать крупные и наиболее эффективные ответные меры со стороны конкурента?

Для успешного планирования руководство должно иметь представление о внутренних потенциальных возможностях и недостатках организации, а также и о наиболее существенных внешних проблемах. С этой целью проводится управленческое обследование. Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации – это процесс, при помощи которого осуществляется диагноз работы организации.

В обследование рекомендуется включать 5 видов деятельности организации – маркетинг, финансы (бухгалтерский учет), производство (учебно-тренировочный процесс), человеческие ресурсы (состав команды с точки зрения возможностей спортсменов для достижения поставленных целей), а также культуру и образ организации. Система обследований состоит из определенных стандартных шагов: сбор информации, ее документирование, анализ и использование. Важным элементом на этапе анализа является метод сравнения. Его проводят по отношению к предыдущим периодам, конкурентам, средней ситуации на рынке. Сравнение позволяет точнее оценить полученные результаты. Так, если компания увеличивает продажи на 10 % в год, это считается хорошим показателем. Но, если у конкурентов продажи выросли на 20 %, то результат в 10 % представляется не таким уж хорошим.

При обследовании слабых и сильных сторон организации необходимо учитывать квалификацию сотрудников, компетентность высшего руководства, текучесть кадров, эффективность системы вознаграждения, систему подготовки руководящих кадров и т. д. Особое направление составляют характеристики личной деятельности сотрудников организации – навыки, знания, способности, предложения, ожидания, достижения. Организация, обладающая квалифицированными сотрудниками и руководителями с хорошо мотивированными целями, в состоянии следовать различным альтернативным стратегиям.

Культура организации и ее образ (имидж, бренд) – нетрадиционные факторы, за которые прямую ответственность несет высшее руководство организации. Они имеют решающее значение в глазах потребителей (например, болельщиков) для успешной деятельности организации. С другой стороны, культура отражает преобладающие обычаи, нравы и ожидания в организации. Имидж организации как внутри, так и вне ее относится к тому впечатлению, которое создается ею с помощью сотрудников, клиентов и общественного мнения. Под имиджем также понимают все то, что отличает данную организацию в лучшую сторону от других аналогичных организаций. Он стимулирует покупку товаров у определенной фирмы, занятия «модными» видами спорта и в определенных спортивных организациях, поддержку «своей» команды и т. д.

Цель исследования заключается в улучшении работы организации. Информация о хороших результатах улучшает мотивацию служащих. Кроме того, когда сотрудники знают о ключевых факторах успеха, они лучше понимают свою роль в организации. Еще одна существенная функция таких обследований – обеспечение непрерывной обратной связи. Менеджеры должны использовать полученную в ходе обследований информацию не только в системе ежемесячного и (или) ежегодного стратегического планирования, но и в ежедневном менеджменте.

Выявление сильных и слабых сторон организации позволяет руководству определить проблемы, которые требуют немедленного внимания, и те, решение которых может подождать. Выявляются и факторы, на которые следует опираться. Решив эту задачу, руководство может приступить к разбору стратегических альтернатив с целью определения наиболее оптимального пути. На выбор влияют разнообразные факторы: степень риска, знание прошлых стратегий, факторы времени. Перед организацией стоят четыре основные стратегические альтернативы, хотя каждая из них имеет множество вариантов. К ним относятся: ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих альтернатив.

Для первой альтернативы характерным является установление целей от достигнутых результатов. Стратегия роста осуществляется путем значительного повышения уровня целей. Она встречается в динамично развивающихся отраслях с быстро развивающимися технологиями. Рост организации может быть как внешним, так и внутренним. Для стратегии сокращения характерно установление уровня целей ниже достигнутых в прошлом. В рамках этой альтернативы возможны несколько вариантов: ликвидация организации, отсечение лишнего (закрытие отдельных филиалов, подразделений), сокращение и переориентация.

Стратегическое планирование приобретает смысл в том случае, если оно реализуется. Цели организации, являясь важнейшим компонентом эффективного планирования, еще не обеспечивают полностью адекватных ориентиров для принятия решений. Для этого руководство организации должно разработать дополнительно планы и конкретные указания по обеспечению целей, их увязки и организовать процесс реализации стратегического плана в целом. Успешная реализация плана требует разработки долгосрочных и краткосрочных программ, политики, процедур и правил.

Для выполнения долгосрочной стратегии вырабатываются краткосрочные цели, этот процесс называется тактикой. Например, план подготовки спортивной команды на четырехлетний цикл является долгосрочной стратегией, а годичный план, решающий задачи подготовки и согласующийся с общим долгосрочным планом, будет представлять краткосрочную стратегию или тактику. Существуют правила создания тактических планов: они разрабатываются в развитие стратегии; рассчитаны на более короткий отрезок времени, чем стратегия; участие в работе над тактическими планами принимает руководство среднего звена. Имея в наличии долгосрочные и тактические планы, руководство организации разрабатывает дополнительные ориентиры. Таким ориентиром является политика.

Политика представляет собой общее руководство для действий и принятия решений, облегчает достижение целей. Это своеобразный «кодекс законов», который определяет, в каком направлении могут осуществляться действия при достижении цели или выполнения задачи. В то же время политика сохраняет постоянство целей, позволяет избежать принятия легковесных решений, основанных на требованиях данного момента.

Примером политики в спорте может быть:

> политика омоложения команды;

> политика равных возможностей;

> политика ставки на легионеров;

> политика комплектования сборной на базе сильнейшего клуба страны;

> политика, основанная на национальных традициях и ценностях;

> политика, ориентированная на «звезд»;

> политика ставки на ветеранов;

> политика комплектования команды на базе лучших звеньев отдельных клубов;

> политика, ориентированная на игроков – участников национального чемпионата;

> сочетание различных политик.

Одной политики бывает недостаточно, и в этом случае руководство разрабатывает процедуры и правила. Процедуры описывают последовательность действий, которые следует принимать в конкретной ситуации, и рассчитаны они, как правило, на ситуации, в которых имеет место несколько связанных между собой событий. Правила определяют внутреннюю культуру организации (например, правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и т. п.). Инструментом планирования является бюджет, при помощи которого руководство отвечает на фундаментальные вопросы: какие ресурсы имеются у организации? Как именно их следует использовать? Бюджет – это и метод распределения ресурсов для достижения целей организации.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Стратегическое планирование как функция спортивного менеджмента

Просмотр содержимого документа

«Стратегическое планирование как функция спортивного менеджмента»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ВОПРОС 1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года

ВОПРОС 2. Программно-целевое планирование в сфере физической культуры и спорта

ВОПРОС 3. Стратегическое планирование деятельности спортивной организации

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года

Посредством планирования руководство стремится установить основные направления усилий и принятия решений, которые обеспечат единство целей для всех членов организации. Планирование, как правило, осуществляется непрерывно по двум причинам. Во-первых, многие организации после достижения цели, ради которой они первоначально создавались, стремятся продлить свое существование как можно дольше. Поэтому они заново определяют или меняют свои цели, если полное достижение первоначальных целей практически завершено.

Руководители нашего государства обращают большое внимание на сферу физической культуры и спорта. (Причина внимания руководителей страны к вопросам здоровья нации заключена в приобщении россиян к здоровому образу жизни и станет понятна, если учесть те проблемы, которые сегодня существуют в России. В стратегии развития отрасли сказано: «В целом в России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, только 14 % обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. В настоящее время 85 % граждан, в том числе 65 % детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом»).

В соответствие с поручением Президента Российской Федерации (октябрь 2008 г.) Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ была разработана и утверждена распоряжением правительства страны он 7 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности российского спорта. Одной из основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, является развитие организационно-управленческого обеспечения спортивной деятельности, которое предполагает совершенствование системы управления сферой физической культуры и спорта на всех уровнях. В рамках реализации Стратегии определены три основных направления развития физической культуры и спорта:

Для решения поставленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и правительством страны стратегических задач развития физической культуры и спорта необходимы профессиональные кадры, в том числе и спортивные менеджеры. Статистические данные показывают, что из 302,5 тыс. работников физической культуры и спорта, работавших в отрасли в 2015 г., только 62,8% имели высшее специальное образование.

Проблемная ситуация состоит в том, что сфера физической культуры и спорта и общество в целом испытывают потребность в квалифицированных физкультурных кадрах различного профиля для реализации программ, связанных с совершенствованием данной сферы, а также с оздоровлением и физическим развитием населения. Однако значительная часть выпускников физкультурных учебных заведений не работает по специальности. В последнее время эту проблему осложнил мировой финансовый кризис, который заметно отразился на трудоустройстве молодых специалистов.

По данным Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации, около 40% выпускников учреждений среднего и, особенно, высшего профессионального образования, получив специализированную подготовку, в отрасли не работают.

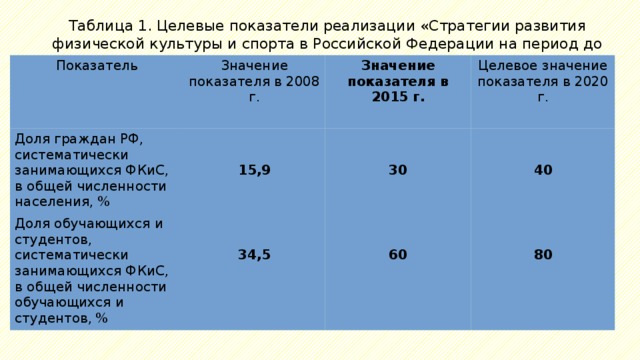

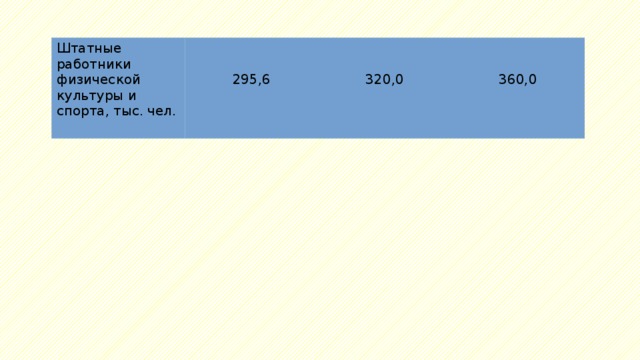

Целевые показатели реализации Стратегии приведены и табл. 1.

Таблица 1. Целевые показатели реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»

Значение показателя в 2008 г.

Доля граждан РФ, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности населения, %

Значение показателя в 2015 г.

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности обучающихся и студентов, %

Целевое значение показателя в 2020 г.

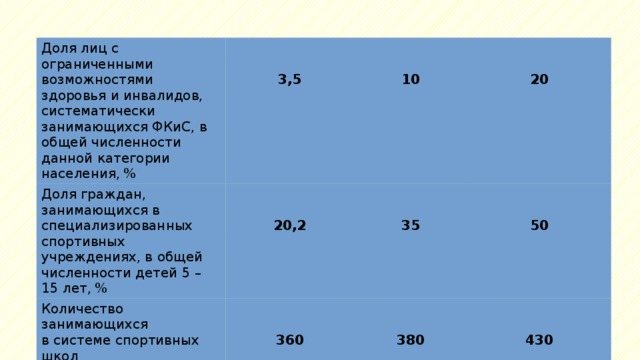

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности данной категории населения, %

Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 5 – 15 лет, %

в системе спортивных школ

на этапах подготовки по зимним видам спорта, тыс. чел.

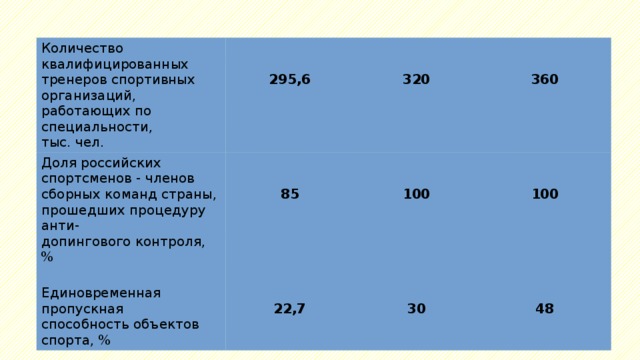

тренеров спортивных организаций,

прошедших процедуру анти-

работающих по специальности,

способность объектов спорта, %

Штатные работники физической

культуры и спорта, тыс. чел.

Решение задач, сформулированных в Стратегии, требует

модернизации системы физического воспитания в дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях. Для этого необходима реализация комплекса мер:

Программно-целевое планирование в сфере

физической культуры и спорта

Программно-целевой метод планирования состоит в отборе приоритетных целей развития физической культуры и спорта, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки с максимальной эффективностью при требуемом обеспечении ресурсами. Реализация программно-целевого метода в сфере физической культуры и спорта осуществляется в виде федеральных и региональных целевых программ, которые являются одним из важнейших инструментов политики государства. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы.

Например, ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» имело подпрограмму «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы». Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

Целевые программы, подпрограммы, государственные заказчики и государственные заказчики-координаторы утверждаются Правительством РФ. После утверждения государственный заказчик в установленном порядке заключает с исполнителями программы контракты на финансирование мероприятий программы (подпрограммы) на основе соглашений о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год. Государственный заказчик целевой программы может на договорной основе передавать организациям часть, своих функций на условиях, определяемых Правительством РФ при утверждении целевой программы.

В настоящее время разработана и реализуется Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства от 7 августа 2009 г. № 1101 – р.

Целевые программы финансируются за счет средств федерального бюджета, региональных, муниципальных бюджетов, иных источников финансирования, в том числе средств государственного социального страхования, инвестиционных и благотворительных взносов юридических и физических лиц.

Объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации программы, уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджета и его доходной части.

Программно-целевое планирование способствует консолидации усилий различных ведомств, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта.

Стратегическое планирование деятельности спортивной организации

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, направленный на осуществление миссии организации и достижение ее целей. Учитывая это, стратегия, как правило, формулируется и разрабатывается высшим руководством организации, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический план обосновывается необходимыми исследованиями и фактическими данными. С этой целью организация должна постоянно заниматься сбором и анализом информации об отрасли, рынке, конкурентах и других факторах.

Стратегический план придает организации определенность и индивидуальность, открывает перспективу для ее функционирования. Являясь целостной программой действий в течение длительного периода времени, стратегический план в то же время должен быть достаточно гибким, чтобы при необходимости можно было осуществить его модификацию и переориентацию по причине постоянно меняющейся деловой и социальной обстановки.

Многие организации могут достичь определенного уровня успеха, затрачивая большого труда на формальное планирование. В то же время само по себе стратегическое планирование не может гарантировать 100% успеха, так как организация может потерпеть неудачу, например, из-за ошибок в контроле. Тем не менее формальное планирование создает ряд важных и часто существенных благоприятных факторов для организации. Стратегическое планирование дает остову для принятия решений, помогает уточнить наиболее подходящие пути действия. Оно способствует снижению риска при принятии решения, помогает создать единство общей цели внутри организации и представляет собой технологический процесс подготовки организации к будущему. Ключевые компоненты планирования: цели, стратегия, политика организации, процедуры и правила, бюджет. На рис. 1 представлена модель процесса стратегического планирования.

Рис. 1. Основные этапы стратегического планирования

Диагностический этап начинается после установления миссии и целей организации. Первым шагом является изучение внешней среды. Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики стратегического плана контролируют внешние по отношению к организации факторы, чтобы, определить возможности и угрозы для организации. Анализ внешней среды необходим для прогнозирования возможностей и предупреждения угроз для существования организации.

На этом этапе подвергаются детальному анализу экономические, политические, рыночные, технологические и международные факторы. Текущее и прогнозируемое состояние экономики оказывает определенное влияние на цели организации. Такие факторы экономической среды, как темпы инфляции, уровень занятости, стабильность курса валюты и налоговая ставка, должны постоянно диагностироваться и оцениваться. Любой из перечисленных факторов может представлять для организации либо угрозу, либо новую возможность. Руководство спортивных организаций должно следить за нормативными документами региональных, местных органов и федерального правительства; отношением политиков к их деятельности и т.п.

Изменчивая внешняя среда характеризуется многочисленными факторами, которые могут оказывать воздействие на успех или провал организации. К этим факторам можно отнести изменяющиеся демографические условия, жизненные циклы различных изделий или услуг, распределение доходов населения и уровень конкуренции в отрасли, возможности проникновения на рынок и т.д. Анализ факторов дает возможность руководству уточнить его стратегию и укрепить свои позиции по отношению к конкурентам. Изменения во внешней среде могут поставить организацию в безнадежно проигрышное конкурентное положение. Так, например, в спорте появление новых эффективных средств подготовки спортсменов высокой квалификации (или «новинки» фармакологии, экипировки) заставляет разрабатывать новые методические подходы к организации и осуществлению тренировочного процесса.

Ни одна организация не может игнорировать фактические и возможные реакции своих конкурентов. Это положение особенно актуально для спортивных клубов и команд. В анализе конкурентов должно присутствовать, по крайней мере, четыре диагностических элемента: анализ будущих целей конкурентов, оценка текущей стратегии конкурентов, обзор предпосылок в отношении конкурентов в отрасли, углубленное изучение сильных слабых сторон конкурентов. Другими словами, необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Удовлетворен ли конкурент своим настоящим положением?

2. Какие вероятные шаги и изменения в стратегии предпримет конкурент?

3. В чем уязвимость соперников?

4. Что может спровоцировать крупные и наиболее эффективные ответные меры со стороны конкурента?

Выявление сильных и слабых сторон организации позволяет руководству определить проблемы, которые требуют немедленного внимания, и те, решение которых может подождать. Выявляются и факторы, на которые можно опираться. Решив эту задачу, руководство может приступить к разбору стратегических альтернатив с целью определения наиболее оптимального пути. На выбор влияют разнообразные факторы: степень риска, знание прошлых стратегий, фактор времени. Перед организацией стоит четыре основных стратегических альтернативы, хотя каждая из них имеет множество вариантов. К ним относятся: ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих альтернатив.

Для первой альтернативы характерным является установление целей от достигнутых результатов. Стратегия роста осуществляется путем значительного повышения уровня целей. Она встречается в динамично развивающихся отраслях с быстро развивающимися технологиями. Рост организации может быть как внешним, так и внутренним. Для стратегии сокращения характерно установление уровня целей ниже достигнутых, в прошлом. В рамках этой альтернативы возможны несколько вариантов: ликвидация организации, отсечение лишнего (закрытие отдельных филиалов, подразделений), сокращение и, переориентация.

Стратегическое планирование приобретает смысл в том случае, если оно реализуется. Цели организации, являясь важнейшим компонентом эффективного планирования, еще не обеспечивают полностью адекватных ориентиров для принятия решений. С этой целью руководство организации должно разработать дополнительно планы и конкретные указания по обеспечению целей, их увязки и организовать процесс реализации стратегического плана в целом. Успешная реализация плана требует разработки долгосрочных и краткосрочных программ, политики, процедур и правил.

Для выполнения долгосрочной стратегии вырабатываются краткосрочные цели, этот процесс называется тактикой. Например, план подготовки спортивной команды на четырехлетний цикл является долгосрочной стратегией, а годичный план, решающий задачи подготовки и согласующийся с общим долгосрочным планом, будет представлять краткосрочную стратегию иди тактику. Существуют правила создания тактических планов: они разрабатываются в развитии стратегии; рассчитаны на более короткий отрезок времени, чем стратегия; участие в работе над тактическими планами принимает руководство среднего звена. Имея в наличии долгосрочные и тактические планы, руководство организации разрабатывает дополнительные ориентиры. Таким ориентиром является политика.

Политика представляет собой общее руководство для действий и принятия решений, облегчает достижение целей. Она представляет собой своеобразный «кодекс законов», который определяет, в каком направлении могут осуществляться

действия при достижении цели или выполнении задачи. В то же время политика сохраняет постоянство целей, позволяет избежать принятия легковесных решений, основанных на требованиях данного момента.

Примером в спорте может быть политика: